内容提要:麟州是唐宋时期重要的西北边关重镇,始置于唐开元十二年(724)。麟州故城位于今店塔镇杨城村,北邻草地沟,西临窟野河悬崖,东接桃峁梁,南连麻堰沟。

唐三百

麟州是唐宋时期重要的西北边关重镇,始置于唐开元十二年(724)。麟州故城位于今店塔镇杨城村,北邻草地沟,西临窟野河悬崖,东接桃峁梁,南连麻堰沟。东南皆山陵沟壑地形,南北长约1000余米,东西宽约300米,总面积700余亩。故城依山而筑,三面沟河环绕,多处悬崖绝壁,遗址海拔1092米~1160米,由内城(紫锦城)、东城、西城、北城4个既相对独立,又相互联系的部分组成。麟州故城废弃于明正统八年(1443)。

故城废弃后,城墙坍塌倾圮。遗址大多为唐宋时期修建的夯土城墙,主要由夯土墙垣、门洞、瓮城、墩台、马面和29处房屋基址构成,形状基本完整,城垣弯曲蜿蜒,遗迹清晰可辨。

一、历史上真实的杨家将

北宋王朝处在复杂的民族关系格局之中,北方有契丹建立的辽,西北有党项人建立的西夏,其中北宋与西夏对立的时间最为长久。在真宗、仁宗、英宗这三个朝代70余年间,北宋朝廷一直深陷与西夏的争战之中。麟州孤悬河外,是北宋对抗西夏的前沿阵地。麟州杨氏以“土豪”之姿一跃而起,以忠勇闻名于世,成就杨家将千古美名。

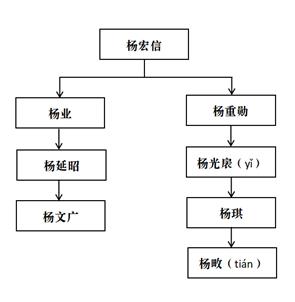

杨氏图谱

杨弘信,麟州新秦(今陕西神木)人,卒于952年。《资治通鉴》说:“麟州土豪杨信,自为刺史,受命于周。”后周广顺元年(951),后汉监国郭威称帝,建立后周。杨弘信自立为麟州刺史,得到周太祖郭威的承认。不久,杨弘信病死。

杨业,原名杨崇贵,杨弘信长子,卒于986年。《东都事略》说杨业“善射,好田猎,弱冠事刘崇”。宋灭北汉后,太宗初以业为郑州观察使。太平兴国五年(980),辽军南犯代州。在雁门关,杨业率轻骑绕道敌后,重创辽军。此后,辽军望见杨业旌旗,即闻风丧胆。雍熙三年(986),随军北伐,为监军王侁威逼,毅然带兵出征,在陈家谷口力战被俘,不食三日而死。

杨重勋,又名杨重训,杨弘信次子,杨业弟,卒于975年。杨宏信死后,由于兄杨业事北汉,杨重勋继任麟州刺史后也归附北汉。宋朝建立,杨重勋归附,多次击退北汉。乾德五年(967),设建宁军于麟州,杨重勋升任建宁军节度留后。开宝五年(964)九月,宋太祖采取另派武臣任灵州(今宁夏灵武西南)、麟州等地的长官,而将世袭的“土豪”移置内地,杨重勋由建宁军节度留后移为保静军(宿州,今属安徽省)节度留后,后升节度使,开宝八年(975)七月去世。

杨光扆(955-985),五代宋初将领。杨重勋之子。开宝五年(972)杨重勋任保静节度使后,由光扆主麟州军政,时年18岁。太平兴国四年(979),宋师攻北汉,光扆因伯父杨业在汉未得随军出征。北汉降,杨业归宋。光扆曾在太平兴国七年(982)与府州折御卿破契丹军于丰州,并追赶至河套而回。雍熙二年(985),光扆卒于麟州任所,年31岁。

杨延昭(958—1014),本名杨延朗,后改为杨延昭,亦称杨六郎,杨业之子。杨延昭自幼随父亲杨业征战,雍熙三年北伐,杨业率军攻应、朔等州,时年二十九岁的延昭为先锋,战朔州城下,流矢穿臂,战斗愈勇,终于攻下朔州。其父死,便担负起河北延边的抗辽重任。澶渊之役前,面对辽国南侵,以杨延昭为代表的诸将力主断辽归路、腹背夹击辽军,但未被采纳,北宋反而与辽国签订了屈辱的澶渊之盟。在平生抗辽军事生涯中,杨延昭与部属同甘苦,号令严明,自奉俭约,遇战必身先士卒,更多谋善战。

杨琪(980-1050),字宝臣,杨光扆之子,以荫授殿侍,后因其从伯父杨延昭之荫授三班奉职。欧阳修《供备库副使杨君墓志铭》称他“少丧父,事其母韩夫人,以孝闻”。杨琪“独好儒学,读书史”,是故后来其子杨畋文武兼备,走上科举仕进之路。欧阳修称他“为人材敏,谦谨沉厚,意恬如也”,但仕途并不得志。先后任同提点河东、京西、淮南三路刑狱公事,因儿子杨畋之故,宋廷追赠杨琪左骁卫将军。

杨文广(999-1074),杨延昭之子,杨业之孙。杨文广以父荫官,曾得到范仲淹的赏识。宋仁宗庆历年间(1043),在陕西参与镇压农民起义战功授殿直,后从名将狄青南征。熙宁年间,神宗出于巩固西陲,命文广遏止西夏入侵。在杨家将中,如果说杨业、杨延昭的事业在于抗辽,那么他的一生可谓南征北战,南伐侬智高,西征西夏,北御契丹。

杨畋(1007-1062),字乐道,杨琪之子,杨重勋之曾孙。进士及第,官至龙图阁直学士、吏部员外郎知谏院。《宋史》评价杨畋,“畋出于将家,折节喜学问,为士大夫所称。性情介谨畏,每奏事,必发封数四而后上之。自奉甚约,为郡待客,虽监司,菜果数器而已。”欧阳修评价杨畋,“贤而有文武材。”王安石亦对其高度评价,“公所为文,庄厉谨洁,类其为人。”苏辙在悼念杨畋的文章里写道,“公始以文词得官,其后将兵于南方,与蛮战亦有功。其为将,能与士卒均劳苦,饮食比其最下者.而军行常处其先,以此得其死力。”

五代末期,杨弘信在麟州拥兵自立,自为刺史。杨弘信虽然拥有地方武装,但与中原地区的军阀相比,显然很弱小。为了麟州安全,杨弘信父子不得不委曲求全,先后依附于后周、北汉。宋兴之后统一大势不可阻挡,杨重勋举州归顺北宋,杨氏渐渐淡出麟州。杨业的后人继续以世传的武勇为新朝效命,而杨重勋的后人则走上了文人化的道路。麟州杨氏的家族势运在仁宗朝达到顶峰,出现了以杨畋和杨文广为代表的“文武双星”辉耀门庭的鼎盛局面,此后便消失在历史的烟尘中。但杨家将所代表的“忠勇”精神,至今仍为后世传颂。

二、杨家将从历史到传说的演变

杨业及其子杨延昭、其孙杨文广忠勇卫国的事迹,在他们生前就已传扬开来,离世后更是“里儿野竖,皆能道之”。通过奏疏史书、野史笔记、诗词歌赋,可以较清楚地看到杨业祖孙事迹在北宋的传播情况。尤其是杨业的名字,是谈到雍熙三年北伐那段历史无法忽略的一个名字,杨业祖孙的事迹逐渐成为大臣学者谈史论政的重要案例、文人墨客诗文歌咏的常见题材。杨家将事迹在北宋的传播,为杨家将故事的千年传播奠定了良好的政治基础和群众基础。

靖康之变后北宋灭亡,灭国后的耻辱感以及收复故土的渴望,使得南宋士子不断反思北宋灭亡的原因。此时杨业祖孙这种忠臣良将就从故纸堆里凸显了出来,其事迹再次受到文人士子的高度关注。南宋的多种史书,都对杨业祖孙事迹有所记录,其中以《续资治通鉴长编》和《东都事略》的记载最详、史料价值最高。《续资治通鉴长编》和《东都事略》之外的南宋时期史书,都或详细或简略地考证或引录了杨业祖孙的事功及其多次为朝廷君臣谈论的情况,尤其是《皇宋通鉴长编纪事本末》的记载补充了杨文广的事迹,《契丹国志》的记载则从敌对方辽国角度印证了杨业之死对雍熙三年北伐的深刻影响。这些史料,既进一步丰富了杨家将故事的史料,也更有力地说明了杨业祖孙三代英勇卫国事迹在南宋史学界和官方意识形态中的重要性。

南宋史书对杨家将事迹的记载,使得北宋时期的杨家将史实更加清楚、内容更加丰富、官方对杨家将的褒扬尊崇态度更加明确,这就为杨家将故事在南宋及后世的丰富发展奠定了更加坚实的史实基础和政治基础。南宋前中期(宋金对峙时期)到宋末元初就已出现了杨业被称为杨令公和五郎出家为僧等内容、王钦若等开始进入杨家将故事,元明清时期杨家将故事在此基础上进一步加入了艺术想象的成分,杨家将逐步脱离了基本的史实,由对英雄真实事迹的描述逐步转变为对历史事实的演义。

杨家将由历史人物化身为百姓喜闻乐见的传奇人物,并广为流传,源于杨家三代用生命与热血诠释的忠勇精神被一代代中国人所敬仰。在古麟州涌现出的以杨家将为代表的爱国军人群体,与岳飞、文天祥一样,其忠勇爱国精神被构筑进中华传统文化核心价值观。

三、百年战争遗留下来的千年堡寨

宋夏边境,大凡险隘关口、交通要道、屯垦之处以及蕃族聚居地都筑有堡寨。其数量之多、分布之广,可谓空前绝后。交战双方在西北地区相对稳定的军事对峙线两侧修筑了大量堡寨。这一规模庞大、数量众多的军事工事群以及围绕这些工事而形成的特殊战略战术和后勤补给体系在中国古代军事史上独一无二。

堡寨是北宋粮食补给的保护体系,是宋夏战争中不可忽视的重要因素,是北宋后勤补给系统正常运行的重要保证。《宋史》中记载:“寨之大者周九百步,小者周五百步;堡之大者周二百步,小者百步。”可见其规模之小。堡寨的城墙大多为夯土,外无包砖,厚7~8米,残高不等。

宋仁宗时期是宋夏战争最为激烈的时期,双方在麟府路多次展开交锋,麟、府二州凭借着地形上的优势据险自守,并趁着战争间隙进筑堡寨来巩固城池,加强防御。这些堡寨不仅拱卫了城池,还成为麟、府二州之间粮食运输线路得以维持的保障。由于原府州(今府谷)往麟州的单一运粮线路极易被敌人切断,加之军员激增带来的粮食补给困难,迫使北宋王朝不得不另辟新粮道,这条粮道以河东路的岚州为起点,经黄河东岸的合河津(今兴县裴家川口村,与神木市马镇合河村隔河相望),过马镇镇(今名),沙峁镇(今名)、阑干堡(今栏杆堡镇),运送至麟州的银城寨,再由银城寨逆窟野河而上转运至新秦(今杨家城)。

宋夏战事频仍,在麟州大地上遗留下数量众多的军事堡寨,这些堡寨当年彼此呼应,互为策援,是拱卫麟州天险不被攻破的重要军事设施,千年之后这些遗迹尚存。

今迎宾路街道办黄石头地村有两个古寨遗址,在窟野河川与寨成沟交汇处的山脊上,站在遗址上居高远望,视线开阔。宋时,银城寨不仅是一处军事要寨,亦是从河东合河津到麟州运粮通道上的一处中转枢纽。《续资治通鉴长编》中记载,“初,河东转运使文洎,以麟州饷道回远,军食不足,乃按唐张说尝领并州兵万人,出合河关,掩击党项於银城大破之,遂奏置麟州……及洎子彦博为河东转运副使,遂通道银城,而州有积粟可守。”

2020年2月19日,神木市杨家城保护建设工作领导小组召开会议,会议确定了将杨家城打造成“全国著名的文化旅游目的地、弘扬杨家将忠勇爱国精神的教育基地和杨氏后裔寻根祭祖的朝圣地”的保护建设目标定位,并确定了先行实施的部分项目。

结 语

杨家三代轻生死、重大义,其事迹闪耀着璀璨的理想主义光芒,其精神早已渗透进中华民族的文化血脉。

观宋一朝,其经济文化水平远超周边少数民族,军事上却连连败北,宋朝军力的孱弱,与其“崇文抑武”的用人体制有很大关系。好战必亡,忘战必危,国家的军事防御与国民的防范意识和防御精神同等重要。

1917年,毛泽东在《体育之研究》一文中感慨,“国力苶(nié)弱,武风不振,民族之体质,日趋轻细。”故号召国人“欲文明其精神,先自野蛮其体魄。苟野蛮其体魄矣,则文明之精神随之。”尚“武”不是好勇斗狠,“武”是仁人志士保卫家国、自强不息的气节,“武”中蕴含着中华民族仁义正直、勇敢坚韧的精神。面对世界百年未有之大变局,我们不仅要传承杨家将的忠勇精神,还要发扬杨家将“以武振魂”的精神,做有担当、有骨气的中国人,以自强之精神屹立于世界民族之林。

参考文献:

1.元·脱脱·《宋史》

2.宋·李焘·《续资治通鉴长编》

3.李华瑞《宋夏关系史》

4.蔡连卫《从史书看杨家将事迹在南宋的传播》

5.孙尚武《北宋时期麟府路边防地理研究》

6.杜林渊《陕北宋代堡寨分布的特点》

7.孙伟《北宋时期黄土高原地区城寨堡体系演变研究》

(作者:唐三百 本名呼向兵,1981出生于神木,现为神木市政协文史专员、神木市史志专家。)