内容提要:版本是杨家将小说研究的一个不能回避的问题。与《三国演义》《水浒传》《西游记》和《红楼梦》等小说相比,杨家将小说版本问题相对不那么复杂,因为现存版本种类并不多,可供发现并加以研究的问题相应也就不会太多。但是,换一个角度看,这又意味着要完全解决杨家将小说版本问题也不会很容易,其困难程度甚至不会低于上述小

版本是杨家将小说研究的一个不能回避的问题。与《三国演义》《水浒传》《西游记》和《红楼梦》等小说相比,杨家将小说版本问题相对不那么复杂,因为现存版本种类并不多,可供发现并加以研究的问题相应也就不会太多。但是,换一个角度看,这又意味着要完全解决杨家将小说版本问题也不会很容易,其困难程度甚至不会低于上述小说的版本研究。因为研究对象本身的匮乏,会导致许多本应深入考察的版本问题不得不付之阙如。对照上述小说版本研究的进展,杨家将小说版本研究的这种先天不足尤其明显,而杨家将小说版本研究之所以得不到应有重视,原因多半在此。

本文讨论杨家将小说的版本问题,力图凭借有限的版本资料发现一些问题,然后尽可能地解决这些问题,以期能够推动杨家将小说版本研究的深入。有必要做两点说明:第一,本文所说的杨家将小说,是指《杨家府演义》和《北宋志传》,从版本角度考察,这两部小说恰好代表了杨家将小说的两种版本系统。这两种版本系统之间的关系是研究重点。第二,因为《北宋志传》往往和《南宋志传》合刊,讨论时自然就不能不适当考虑《南宋志传》。所以在探讨三种明刊《南北宋志传》的相关问题时,我认为《南宋志传》与《北宋志传》同等重要,相信这有助于更好地解决问题。

一、北大世本《南北宋志传》小考

世德堂本《南北宋志传》,日本内阁文库有藏(以下简称“内阁世本”)(1)。除此之外,国内北京大学图书馆也藏有一部世德堂本《南北宋志传》(以下简称“北大世本”)。它和内阁世本在版式、行款、插图方式以及眉批和注释内容等方面都几乎是一模一样:都分为南宋、北宋两部分,各十卷五十回。回目双句七言。都有眉批,偶有双行小字注释。都是图嵌文中,两个半叶合为一幅。正文都是半叶十二行,每行二十四字。卷端书题“新刊出像补订参采史鉴南(北)宋志传通俗演义题评”,版心题“南(北)宋志传”。但两个本子也存有较多差异,不能混为一谈。以下拟分南宋、北宋两部分将这些较为显著的差异胪列出来,然后在此基础上考察北大世本的性质与来历,以及它的意义。

1.两个世德堂本的差异

南宋部分

(一)两个本子卷一前六叶的版式和内容很不一样。北大世本没有那篇古风,第一回只有回目而无回次,有“按五代史演义”一行字。内阁世本有“古风一篇”(内容同三台馆本),回目、回次齐全,却没有“按五代史演义”这行字。这也让北大世本卷一部分比内阁世本少了一叶文字。北大世本这六叶没有眉批,而内阁世本有较多评释。北大世本这里的叶六b面是十二行,每行二十五字,多出十二个字。北大世本叶一b面所引的一首杜诗,双行小字刻入,占两行。这首诗位于内阁世本的叶二b面,仍作单行刻写,占三行。北大世本叶一b面叙石敬儒和石敬瑭射中大雁,说的是“敬儒一箭射中那雁颈上,敬瑭一箭正射中左翼”,内阁世本叶二b面的这句话却作“石郎一箭正射中那雁左翼,敬儒一箭亦射中那雁颈上”,文字顺序恰好颠倒。相似情形是北大世本叶一a面形容石敬瑭“面如重枣,额阔睛圆”,这句话在内阁世本叶二a面变成“面如重枣,睛圆额阔”。

(二)插图方面。北大世本有五十二幅,比内阁世本多了一幅名为“李潞王汴京称帝”的插图。北大世本的第一幅插图是“石敬瑭兴兵伐蜀”,不题刻工姓氏,而内阁世本的第一幅插图是“董节度应谶兴王”,题“上元王少淮写”。另外,两个本子卷八第一幅插图(由叶二b面和叶三a面合成)左半部分一样,而右半部分截然不同,北大世本题“周世宗议征西蜀”,内阁世本题“王朴进献开边策”。(见图1、2)

(三)题署方面。北大世本目录书题“新刊出像补订参采史鉴南(北)宋志传通俗演义题评”,比内阁世本的目录书题多“演义”二字。北大世本卷一、二题“绣谷唐氏世德堂校梓”,内阁世本卷一、二作“绣谷唐氏世德堂校订”。北大世本卷五、七、九署“姑孰陈氏尺蠖斋评释,文台余氏双峰堂校梓”,内阁世本这三卷署“姑孰陈氏尺蠖斋评释,绣谷唐氏世德堂校梓”。北大世本《南宋志传序》不署撰人,而内阁世本《叙锲南宋传志演义》署“癸巳长至泛雪斋叙”。北大世本版心下端不刻“世德堂刊”四字,内阁世本版心偶有这四字。

图1北大世本卷八第一幅插图 图2内阁世本卷八第一幅插图

(四)目录方面。北大世本在标明各卷起止时间时都注明该卷总的时间(如“首尾凡二年事实”)和国镇数目(如“是岁户四国三镇”),同时也刻上“姑孰陈氏尺蠖斋评释”和“绣谷唐氏世德堂校订”这两行文字,而内阁世本没有这些内容。

(五)阙漏方面。北大世本卷三末尾有“南宋卷三笔”(当作“毕”)五字,卷五末有“南宋志传通俗演义题评卷之五终”一行字,内阁世本没有这些文字。另外,北大世本卷八缺最后一叶。

北宋部分

(六)北大世本北宋部分的卷次起于卷之十一而止于卷之二十,与南宋部分的卷次相衔接,回次仍从第一回到第五十回。内阁世本南宋和北宋部分的卷次、回次自成起讫。

(七)插图方面。北大世本不题刻工姓氏,而内阁世本第一幅插图题“上元王少淮写”。北大世本卷之十一(即《北宋志传》卷一)的叶十一与内阁世本卷一的叶十一截然有别,北大世本该叶b面的字体与他叶不同,文字与内阁世本该叶b面也稍有出入。北大世本该面首行文字是:“住因于牢中四年因越狱走回亦在拦路虎家借歇步出门外。”内阁世本作:“囚于牢中四年今因越狱走回亦在拦路虎家借歇步出门外。”最重要的是叶十b面与叶十一a面合成一幅图,可两个本子的同一幅插图竟然又出现左边半幅(即叶十一a面)不同的现象(见图3、4)。

图3 北大世本北宋部分第二幅插图 图4 内阁世本北宋部分第二幅插图

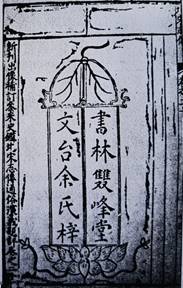

(八)题署方面。北大世本《北宋志传序》被置于南宋传的首册,在《南宋志传序》之后,署“万历戊午中秋日主人题”,内阁世本《叙锲北宋传志演义》位于北宋传的首册,署“癸巳长至日叙”。北大世本卷之二十的底叶正中有“书林双峰堂文台余氏梓”牌记(见图5),内阁世本没有类似的牌记。与南宋部分一样,北大世本版心下端不刻“世德堂刊”四字,内阁世本版心偶有这四字。

(八)题署方面。北大世本《北宋志传序》被置于南宋传的首册,在《南宋志传序》之后,署“万历戊午中秋日主人题”,内阁世本《叙锲北宋传志演义》位于北宋传的首册,署“癸巳长至日叙”。北大世本卷之二十的底叶正中有“书林双峰堂文台余氏梓”牌记(见图5),内阁世本没有类似的牌记。与南宋部分一样,北大世本版心下端不刻“世德堂刊”四字,内阁世本版心偶有这四字。

图5 北大世本底叶碑记

(九)目录方面。两个本子都是十卷分为十集,以天干纪序,北大世本目录以卷之十一为“续甲集”,以卷之二十为续癸集”,内阁世本目录以卷一为“甲续集”,以卷十为“癸续集”(卷首则都是以第一卷为“甲续集”,其余九卷从“续乙集”到“续癸集”)。北大世本目录有“XX集目录凡五段”一行字,内阁世本目录没有这项内容。

(十)阙漏方面。内阁世本卷八第二十八叶一下阙(其实也就阙“虎落深坑无计较,龙遭铁网智谋疏”这句诗),北大世本此处不阙。

上述种种差异说明:北大世本不是一个纯粹的世德堂本,它的版本性质需要进一步考察。这就涉及双峰堂题署和牌记是怎么来的这个问题。

2.北大世本的性质与来历

胡士莹(1901—1979)曾对北大世本的版本性质进行说明,认为这个本子:

系明万历年间刻本。卷内题“姑孰陈氏尺蠖斋评释,绣谷唐氏世德堂校梓”。卷末有牌记“书林双峰堂文台余氏梓”。则此本为余氏原板,归唐氏印行者。书口上题“南宋志传”“北宋志传”。北宋传第一回前,叙述甚详,称南宋十卷起石敬瑭出身,至太祖平诸国为正集;北宋十卷,起太祖下河东,至仁宗止,收集杨家府等传为续集,总二十卷,卷数衔接,回数各自分起。卷端补抄北宋序一篇,署“万历戊午”,为玉茗堂主人序,盖据玉茗堂本补摹者。(2)

北大世本《北宋志传序》的文字与内阁世本有较多异文,胡氏推测该序“盖据玉茗堂本补摹者”应无疑问。当然,修补的范围不限于“补抄北宋序一篇”。上文差异(一)提到两个本子卷一的前六叶有很多差异,我又注意到,北大世本这六叶文字的字体细圆,与卷十一第十一叶b面文字的字体相同,应是后来的补刻。两个本子的刊刻行款从叶七始相吻合也反过来证明这个看法——北大世本比内阁世本多一幅插图,正好补足它因没有那篇古风而比内阁世本少了的一叶正文。差异(二)中提到两个本子卷八的第一幅插图,就插图两面的吻合程度而言,内阁世本应是原板,而北大世本是补刻。但是很奇怪,两个本子叶二a面的行款一致,这表明北大世本此处或许只需补刻半叶插图。差异(七)说明北大世本卷十一的第十一叶也是补刻。这些差异充分说明,北大世本首先是一个修补本,修补的范围包括序言、正文和插图。

至于说北大世本“为余氏原板,归唐氏印行者”,这个意见恐怕不确。如果唐氏只是印行余氏原板的话,北大世本与内阁世本在目录、题署、插图等方面的细微差异就会变得不可理喻。同样的道理,假定是余氏印行唐氏原板,这些差异也一样不可想象。

当然可以设想,双峰堂和世德堂两个书坊之间,一方的原板后来归另一方所有,得到原板的那一方并不是据原板刊印,而是对原板进行剜改之后再刊印行世。但由于剜改不彻底,就有了这个世德堂和双峰堂同为校梓者的北大世本。

在进一步讨论这一问题之前,我想指出,两个世德堂本文字的刻写往往有不易察觉的差异。表1是对它们的抽样比勘表。出处栏里,斜线前的数字表示回次,斜线后的数字表示《古本小说丛刊》影印本的页码。

表1 北大世本与内阁世本文字抽样比勘表

|

|

出处 |

北大世本 |

内阁世本 |

|

南

宋

部

分 |

3/40 |

次日,卯降出吕琦为御史中丞 |

次日,即降出吕琦为御史中丞 |

|

3/45 |

但为自全之计,则可免祸。石敬瑭闻二人之言,拱手谢曰 |

但为自全之计,则可免祸耳。敬瑭闻二人之言,拱手谢曰 |

|

4/54 |

军中多设铃索吠人 |

军中多设铃索吠大 |

|

46/565 |

旌旗一指,直抵汴京,成功亦不疑 |

旌旗一指,直抵汴京,成功亦不难 |

|

47/581 |

从富进退不迭,被文渊一枪刺死马下 |

从富进退不得,被文渊一枪刺死马下 |

|

47/584 |

普听其言,即去冠服 |

普安其言,即去冠服 |

|

48/594 |

提刀即本南军 |

提刀即奔南军 |

|

49/604 |

天张抵住曹彬,迎着必显 |

天张抵住曹彬,迎著必显 |

|

49/609 |

恐惑于往瞽之说 |

恐惑于狂瞽之说 |

|

50/618 |

宋兵长驱而下,若典交兵 |

宋兵长驱而下,若舆交兵 |

|

50/627 |

翰拨回马走入阵中 |

翰拨囬马走入阵中 |

|

50/629 |

元帅之?,我等岂敢违 |

元帅之命,我等岂敢违 |

|

50/629 |

待唐主以宾礼甚致敬焉 |

待唐主以宾禮甚致敬焉 |

|

北宋部分 |

1/648

|

典群臣议曰:“先君典周世仇……” |

与群臣议曰:“先君舆周世仇……” |

|

呼延廷典中国通某 |

呼延廷舆中国通谋 |

|

1/649 |

呼延廷之论,忠言也,岂有通某中国之理 |

呼延廷之论,忠言也,岂有通谋中国之理 |

|

1/653 |

马忠安顿刘氏居住,自典手下伏会山寨去了 |

马忠安顿刘氏居住,自舆手下復会山寨去了 |

|

1/654 |

此父是托奍汝者也 |

此父是托飬汝者也 |

|

1/660 |

赖叔叔之福,将彷老少诛戮殆尽 |

赖叔叔之福,将彷老少诛戮殆盡 |

|

2/666 |

我在西京牢内,闻得赞乃英勇之士,因何被拿了 |

我在西京牢内,聼得赞英勇之士,因何被他拿了 |

|

|

出处 |

北大世本 |

内阁世本 |

|

北

宋

部

分 |

2/667 |

久闻其名,今幸相会 |

久闻其名,今幸相會 |

|

2/667 |

不想罗清败众,报典第五寨大王 |

不想罗清败众,报與第五寨大王 |

|

2/669 |

建忠依其议 |

建忠依其議 |

|

2/671 |

碎汝尸为万段耳 |

碎汝尸为萬段耳 |

|

2/672 |

山后隐<有伏兵之状 |

山后隐隐有伏兵之状 |

|

2/673 |

小特来相仿 |

今特来相仿 |

|

48/1167 |

黄琼女,六使之妻,好使双刀 |

黄琼女,六使之妻,好使雙刀 |

|

48/1173 |

森罗国兵大败 |

森罗國兵大败 |

|

48/1174 |

其余抛戈弃甲,各走回本国 |

其余抛戈弃甲,各走回本國 |

|

50/1186 |

必不失旧封矣 |

必不失舊封矣 |

|

50/1186 |

宗保乃议班师,报于各营知道 |

宗保乃议班师,報于各营知道 |

表1中所显示的文字繁简、正俗之别或形近、音近之误,肯定不是剜改产生的。因为得到原板的一方实无必要剜改这些文字,何况它们也无剜改痕迹。与此类似,北大世本卷五(也即题“双峰堂校梓”的其中一卷)叶廿三a面的最后一个字是“双”,而内阁世本刻作“雙”。所以,两个世德堂本不可能是一方根据另一方原板刺改刊行。合理的解释是:北大世本和内阁世本的书板出自不同刻工(或为书板写样(3)的写工)之手,他们不同的刻写习惯和偶然的手误导致了这些差异的产生。

同一家书坊为同一部小说刻写两套或两套以上的书板,这种情况在明代不是没有其例。像金陵周氏万卷楼万历十五年(1587)刊刻《国色天香》,十年后又重刻此书。(4)双峰堂刻有《京本增补校正全像忠义水浒志传评林》和《新刊京本全像插增田虎王庆忠义水浒全传》(5),以及三种《廉明奇判公案传》版本(6)。三台馆和双峰堂同为建阳余氏之书坊,它们往往同时出现在一部通俗小说中,譬如有一种《廉明奇判公案传》版本出现“三台馆”字样,另如《列国前编十二朝传》题“闽双峰堂西一三台馆梓行”。它们有时又分别单独出现在相同小说的不同版本中,其实质仍为一家书坊刊刻的同一部小说的两种版本。譬如双峰堂刻有《新刻按鉴全像批评三国志传》(7),三台馆刻有《新刻京本校正演义按鉴全像三国志传评林》;双峰堂刻《大宋中兴通俗演义》,三台馆刻《大宋中兴岳王传》。《南北宋志传》有建阳余氏三台馆本,而北大世本出现“双峰堂梓行”字样,很有可能余氏另外用双峰堂的名义刊刻过这部小说。另一种可以并存的可能是金陵唐氏世德堂曾两度刻印了《南北宋志传》这部小说。这样的话,北大世本的性质和来历,以及它和内阁世本的关系有如下几种可能情形:

第一种可能的情形,建阳余氏分别用三台馆和双峰堂的名义刊刻过《南北宋志传》。其中,双峰堂本书板后来归金陵世德堂本所有,后者对它进行剜改后(剜改不彻底,遗留下双峰堂的牌记和三处“文台余氏双峰堂校梓”的题署)予以刊行,这就是北大世本。这部小说销量很好,金陵世德堂见有利可图,于是对照原先的剜改本,并在目录、卷次、插图、题署等方面稍加变化,另请刻工翻刻了一部真正意义上的世德堂本,即内阁世本。因为是翻刻,出现文字繁简、正俗之别,以及形近、音近之误都很自然。这一可能如果成立,北大世本就仅仅是改头换面的双峰堂本。

第二种可能情形是,世德堂和双峰堂协作刊刻《南北宋志传》,共同推出这部有尺蠖斋评释的北大世本。书出版后比较畅销,书板因多次印刷而有所损坏,世德堂就在利用部分原板的基础上,仿照这部合刊本另行翻刻,于是就有了大同小异的内阁世本。虽然揆之常理,协作双方应该承担同等的责任,而不应该出现三比十七这么悬殊的卷首署名,但这一可能仍不宜排除。

金陵世德堂刊刻了一部带有大量尺蠖斋评释的《南北宋志传》(即内阁世本),已用三台馆名义刻过这部小说的建阳余氏不甘示弱,于是仿照其版式,以双峰堂名义翻刻这部小说(即北大世本)。(8)这是第三种可能。不过,北大世本各卷卷端题“绣谷唐氏世德堂校订”有十七处,版心偶有“世德堂刊”字样。倘若是出于商业竞争,建阳余氏没有理由在重刻本里保留这么多的“世德堂”字样。所以这个推测成立的可能性,相对而言微乎其微。

如果考虑得复杂些,这里还存在第四种可能。双峰堂和世德堂两个书坊之间,一方依据另一方的原板版式翻刻了一个与原板比较接近的本子。既然是翻刻,无意的误刻和有意的变换花样,都能够解释北大世本和内阁世本何以有诸多差异。后来双方的书板都有残损(北大世本和内阁世本都有阙叶可以证实这一点),有人将二者拼合起来刊印,并补刻了双方都缺失的若干叶,于是就有了这个北大世本。这种可能如果能够成立,北大世本就是用某个原刻本及其翻刻本拼合而成的本子。至于双峰堂和世德堂孰为原刻孰为翻刻,这里暂时还很难断定,只能说两种情况都有可能。这也意味着:虽然北大世本的正文、眉批、注释、插图方式和刊刻行款都极似内阁世本,也不能简单认为它们源于世德堂本;虽然北大世本与内阁世本在题署、目录、插图、刻工等方面存在某些差别,也不能认为这些地方就是袭自双峰堂本。当然,两个本子的拼合形式也可能只是将已印出来的残本配补在一起。换句话说,在这种情况下,北大世本也可能是一个配补本。

谈到明清小说版本的紊乱情形,柳存仁曾指出:“有许多小说,不只刻得不精,也有许多书坊把它们刻的旧版转售与本城或他城的其他书贾,另外用一个堂名重印的;或者,同是这一部书,同为这一间书铺刊刻的,却分用两个或两个以上的不同的堂名印售。”(9)他所举例证之中,就有小酉山房本《南北宋志传》用的是郑五云堂版这个例子。世德堂本《南北宋志传》有两种版本,自然也是这种刊刻风气使然。

3.北大世本的意义

无论北大世本的性质是上述推测中的哪一种,有一点可以确定无疑:这个本子是明代后期商业出版文化的一个产物,反映了当时各地、各家书坊,尤其是建阳和金陵书坊之间的商业往来乃至竞争关系。

金陵和建阳书坊之间的联系,是一个饶有兴味的问题。肖东发(1946—2016)以建阳余氏为例,对此总结说:“福建书林余氏所经营的刻书事业是与‘金陵’有着多方面的联系的:一种情况是‘金陵版’书籍传到福建,由余氏重刻;一种情况是建阳余氏刻本,传到南京,由金陵书坊翻刻;第三种情况是福建余氏族人在南京开设书肆,从事刻书售书。”(10)这里不妨举一些实例(11):

(1)双峰堂本《大宋中兴通俗演义》每卷题“书林双峰堂刊行”,而卷七题“书林万卷楼刊行”,版心又题“仁寿堂”。万卷楼、仁寿堂是金陵周氏堂号,该书图记刻工“王少淮写”。应是金陵周氏重刻余氏本。

(2)《英烈传》杨明峰刊本卷一题“原版南京齐府刊行,书林明峰杨氏重梓”。

(3)《盘古至唐虞传》《有夏志传》二书署“书林余季岳识”,封面左下题“金陵原梓”。

(4)三台馆本《大宋中兴岳王传》与南京万卷楼本同,但不附《精忠录》。

(5)三台馆本《唐书志传》的正文、序文和金陵世德堂本相同,三台馆本序署“三台馆主人题”,世德堂本序文后题“癸巳阳月书之尺蠖斋中”。

(6)辽宁省图书馆藏《新锓评林旁训薛郑二先生家藏酉阳搜古人物奇编》原题“闽书林陟瞻余应虬梓行”,该书每叶版心下均刻有“南京版”三字,卷末牌记云:“万历乙酉秋月南京原版刊行。”

(7)国家图书馆藏《艺林寻到源头》原题“潭阳尔雅甫余昌宗汇辑”,卷首有朱永昌序,称“余友(指余昌宗)寓金陵有年矣”。王重民(1903—1975)据此推测:“昌宗殆为建安余氏之设坊于金陵者。”

(8)闽建书林叶贵刊焦竑《皇明人物考》,同时在金陵三山街设肆,名“金陵建阳叶氏近山书舍”,又称“金陵三山街建阳近山叶贵”。建邑书林萧腾洪《新刻太医院校正痘诊医镜》,又在金陵萧腾洪有书肆名师俭堂,刻《玉簪记》等书,疑为一人。(12)

万历十九年(1591)刻本《新锓朱状元芸窗汇辑百大家评注史记品粹》一书中有这么一段话:“辛卯之秋,不佞斗始辍儒家业。家世书坊,锓笈为事。遂广聘缙绅诸先生,凡讲说、文笈之神业举者,悉付之梓。因具书目于后……余重刻金陵等板及诸书杂传,无关于举业者,不敢赘录。双峰堂余象斗谨识。”(13)可见余象斗并不否认他重刻金陵书板的事实。

当然,正如学者已指出,建阳书贾往往以“京本”标榜,“其作用大约不外于表明这部书并不是乡土的产物而是‘京国’传来的善本名作,以期广引顾客的罢”(14)。这一现象反映了两地书坊还存在出版竞争关系。仍以余象斗为例。金文京(Kin Bunkyo,1952——)指出,余象斗于万历二十年(1592)出版《三国志传》,也许意识到上一年南京刊刻的周曰校本,有与之对抗的意思。他第二次出版《三国志传评林》时,似乎受到了周曰校本的影响。以后,建安书坊向南京本的倾斜越来越强烈,出现把南京系的“通俗演义”和建安系的“志传”两种书名合并作一个书名的版本(郑少垣本、杨闽斋本等)。到了吴观明本,就舍弃建安系的本子,完全接受周曰校本了。(15)这层意思,余象斗的“夫子自道”传达得更加显豁。

明刊本《八仙出处东游记》余象斗序云:“不佞斗自刊华光等传,皆出予心胸之编集。其劳鞅掌矣!其费弘巨矣!乃多为射利者刊,甚诸传照本堂样式,践人辙迹而逐人尘后也。今本坊亦有自立者固多,而亦有逐利之无耻,与异方之浪棍、迁徙之逃奴,专欲翻人已成之刻者,袭人唾余,得无垂首而汗颜,无耻之甚乎?故说。三台山人仰止余象斗言。”(16)

双峰堂本《三国志传》扉页有一段识语说:“余按《三国》一书,坊间刊刻较多,差讹错简无数。本堂素知厥弊,更请名家校正润色批点,以便海内一览。买者须要认献帝御位为记。余象斗识。”(17)眉栏又镌有余象斗撰写的《三国辩》,全文曰:“坊间所梓《三国》何止数十家矣。全像者止刘、郑、熊、黄四姓。宗文堂人物丑陋,字亦差讹,久不行矣。种德堂其书极欠陋,字亦不好。仁和堂纸、板虽新,内则人名诗词去其一分。惟爱日堂者其板虽无差讹,士子观之乐然,今板已矇,不便其览矣。本堂以诸名公批评圈点校证无差,人物字画各无省陋,以便海内士子览之。下顾者可认双峰堂为记。”(18)

痛骂那些翻刻自家书板的人,贬低其他书坊所刻的书籍,抬高自家所刻的小说,无非是激烈商业竞争背景下的销售策略罢了。

作为明代的两个出版中心,建阳和金陵书坊之间既有合作,也有竞争。前文对北大世本性质和来历的推测,正是基于这样的出版环境而考虑的。反过来,北大世本的出现,自然也可以说是这种复杂关系的一个折射。(待续)

注释:

(1)它的版本信息,参看孙楷第:《中国通俗小说书目》,人民文学出版社1982年版,第55页;《<古本小说丛刊>第三四辑前言》,中华书局1991年版,第1—3页。

(2)胡士莹:《<中国通俗小说书目>补》,《明清小说论丛》第四辑,春风文艺出版社1986年版,第159页。

(3)雕刻并不是直接在板上刻字,而先要写样,即先在纸上写上要刻的文字,然后再上版,之后才能在板上刻字。参看黄永年:《古籍版本学》,江苏教育出版社2005版,第43—46页。

(4)[日]大冢秀高:《增補中国通俗小说書目》,汲古书院1987年版,第6页;王清原、牟仁隆、韩锡铎:《小说书坊录》,北京图书馆出版社2002年版,第3页。原刊已佚,无法确定重刻本的书板是修补旧板,还是另起炉灶;若是修补旧板,修补程度又有多大。

(5)王清原、牟仁隆、韩锡铎:《小说书坊录》,北京图书馆出版社2002年版,第4页。

(6)[日]大冢秀高:《增補中国通俗小说書目》,汲古书院1987年版,第54页。

(7)参看刘修业:《古典小说戏曲丛考》,作家出版社1958年版,第65—67页。

(8)前文已指出,两个世德堂本不可能是一方据另一方原板剜改而成。所以,如果双峰堂是在世德堂之后刻成这部北大世本,其途径只能是仿照内阁世本翻刻。

(9)柳存仁:《论明清中国通俗小说之版本》,《和风堂文集》,上海古籍出版社1991年版,第1124页。

(10)肖东发:《明代小说家、刻书家余象斗》,《明清小说论丛》第四辑,春风文艺出版社1986年版,第206页。

(11)除另行注明者外,这些实例都取自肖东发:《明代小说家、刻书家余象斗》,《明清小说论丛》第四辑,春风文艺出版社1986年版,第204一206页。

(12)张秀民著、韩琦增订:《中国印刷史》(插图珍藏增订版),浙江古籍出版社2006年版,第270页。

(13)引自肖东发:《明代小说家、刻书家余象斗》,《明清小说论丛》第四辑,春风文艺出版社1986年版,第198一199页。

(14)郑振铎:《明清二代的平话集》,《中国文学研究》,作家出版社1957年版,第377页。

(15)金文京:《<三国志演义>版本试探——以建安诸本为中心》周兆新主编:《三国演义丛考》,北京大学出版社1995年版,第50页。

(16)[明]余象斗:《八仙传引》,[明]吴元泰:《八仙出处东游记》,古代小说集成本。

(17)陈翔华主编:《三国志演义古版丛书五种》第一册,中华全国图书馆文献缩微复制中心1995年版,第1页。

(18)陈翔华主编:《三国志演义古版丛书五种》第一册,中华全国图书馆文献缩微复制中心1995年版,第3—5页。

(摘自陈小林著《杨家将故事考论》第13—23页。)