内容提要:辽朝在取得对宋朝北伐反击战的全面胜利后,士气大振。萧太后和圣宗与耶律斜轸、耶律休哥、韩德让认真分析形势,通过总结,对宋的战略部署和军事实力有了更深刻清醒的认识,决定改变此前以防御为主的战略方针,而采取主动南攻的军事策略。

拓义

五、契丹南侵与澶渊之盟

辽朝在取得对宋朝北伐反击战的全面胜利后,士气大振。萧太后和圣宗与耶律斜轸、耶律休哥、韩德让认真分析形势,通过总结,对宋的战略部署和军事实力有了更深刻清醒的认识,决定改变此前以防御为主的战略方针,而采取主动南攻的军事策略。统和四年(986)十一月,在南征备战工作就绪后,为了鼓舞士气,萧太后和圣宗大规模犒赏南征将校,下令息兵三日,举行大阅兵。萧太后亲临校场检阅“辎重兵甲”,下诏以于越耶律休哥为先锋都统。萧太后和圣宗从南京(今北京)出发,冒着严寒亲临前线部署指挥。耶律休哥大破宋瀛州(今河北河间县)都部署刘廷让等于君子馆(在今河北河间县西北),诱捕雄州(今河北雄县)守将贺令图,杀伤宋军数万人。君子馆之战辽军虽然获胜,但也付出了惨重代价,国舅详稳、大将挞列格、萧打里等战死,耶律休哥与南大王留宁负重伤。接着辽军又相继攻陷邢州(今河北邢台)深州(今河北深县)德州(今山东陵县),辽军游骑所到之处,杀官吏,俘士民,抢掠金帛子女而去,到统和五年正月才班师北返。

统和六年(宋太宗端拱元年,988)十月,萧太后又令耶律休哥、耶律斜轸再次率大军侵宋,先攻破涿州,接着又攻破狼山砦(在河北易县西南),占领益津关,越过长城口(战国时燕赵分界处)攻徐水(今河北徐水县),连陷易州(今河北易县)、满城(今河北满城)、祁州(今河北安国县)、新乐(今河北新乐),在唐河(源出山西、流经河北唐县)被宋守将郭守文击败北还。

统和七年(宋端拱二年),耶律休哥伤愈,再次率大军南下,又在易州、保州等处大败宋军,迁其民于燕京(即今北京),辽军乘胜攻徐水,被守将尹继伦打败,契丹兵死伤惨重,败还。

此后数年,契丹因力不能支,尽管常有小股部队南下掳掠,但与宋无大战。

辽统和十三年(995),乘宋夏边境多事,萧太后又派大将韩德威率众万余,引诱党项部族参战,自振武(今内蒙古和林格尔)出胜州(今准格尔旗十二连城)、麟州(今陕西神木县)攻府州(今陕西府谷县),被府州守将、永安军节度使折御卿击败逃遁。年底,韩德威得知折御卿有病,再犯府州,折御卿带病拒敌,又败韩德威,御卿病逝于军中。御卿原为云中大族,自祖父从阮、父德扆以来,据守府州,控扼西北,为中国西北之干城,事晋汉周宋,四代为节镇,御卿死后,子孙继位,契丹终不能陷府州。

统和十五年(997)宋太宗驾崩,子赵恒即位,史称真宗,年号咸平。宋夏边境多事。萧太后乘机连续大举南侵,统和十六年(998,真宗咸平二年)九月,辽军在萧太后亲自统领下南侵,十月围攻遂城(今河北徐水县西),守城将领保州缘边都巡检杨延昭用计冰冻城墙,辽军坚滑不可上,只得撤离。萧太后统兵绕城分两路向南向东两个方向进攻。西路攻掠威虏军(今河北蠡县)、祁州(今河北安国县)、赵州(今河北赵县)、邢州、洺州(今河北永年县东)、冀州(河北冀州市);东路在瀛州(河北河间市)击破宋都部署康保裔等,在德州(今山东陵县)、棣州(山东惠民县)渡河,抢掠齐州(今山东济南市)淄州(今山东淄博市)青州(今山东益都县)。到第二年正月,辽圣宗得知宋真宗率大军至大名(今河北大名县),才引军北还。

统和十九年(1001)十月,圣宗亲自将大军南下遂城,取胜,后与宋将张斌战于长城口,兵败北撤。

统和十二年(1003)耶律休哥、耶律斜轸相继去世,萧太后派南府宰相耶律奴瓜(诺兖),南京统军使萧挞凛(达兰)南侵,进攻定州,宋定州都部署王超派副都署王继忠领兵赴望都(今河北望都)阻击辽兵,王继忠部在康村(在望都东北)与耶律奴瓜力战,被辽军包围,突围至白城(在定州北),因人困马乏力不能支被俘。萧太后下令释放王继忠,并用为户部使。真宗以为继忠战死,赠大同军节度使兼侍中。

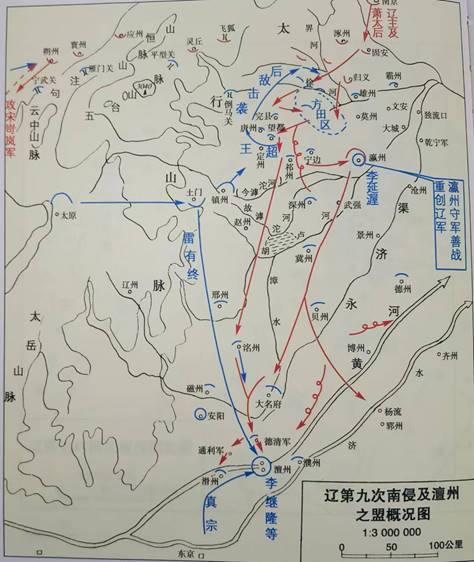

统和二十二年(1004宋景德元年),在经过几次南侵后,辽摸清了北宋河北的防御战线和兵力部署,萧太后、辽圣宗决定对宋发动一场大规模军事攻势,以收回“关南之地①”。闰九月萧太后、辽圣宗和韩德让亲率二十万大军南下攻宋,以统军使兰陵君王萧挞凛、奚六部大王萧观音奴为先锋,攻破遂城,进军望都,兵锋指向威鲁(今徐水县西遂城)顺安(在今河北高阳县东)遭到宋军顽强抵抗。萧太后与圣宗自定州东突破宋唐河防线,率军进驻阳城滨(在望都东南)。然后分兵三路南趋瀛(今河北河间市)祁(今河北安国),乘势直下贝州、冀州、天雄军(今河北大名县),十月初,辽师抵瀛州城下,昼夜攻城。宋知州李延渥率州兵顽强抵抗,坚持十余日,萧太后亲擂战鼓激励士兵,但久攻不下,辽兵死亡三万多。于是,转兵向南,分兵攻沧州不克,掠青(今山东益都)齐(今山东济南)郓(在山东东平西北)等州地。十月中旬辽萧挞凛、萧观音奴攻陷祁州(今河北安国县),率军南趋。十月十三日辽马军都指挥使耶律课里至洺州(今河北永年县)击退宋军,宋魏府(即大名府)田逢等官吏献城降辽。十一月二十日,辽军又攻陷宋德清军(今河北清平县西北),萧太后和圣宗率军兵临宋都城汴京以北重镇澶渊(今河南濮阳市南)城下,辽军立即从东北西将澶州城围住。辽骁将萧挞凛在前线观察地形时,被宋军伏弩射杀,萧太后悲恸万分,辍朝祭吊。

在这次辽军南下之时,宋朝廷也商议过一些对策,在兵力防守上作了些调整。宋真宗下诏令让河北前线的主帅王超统领宋军主力御敌,但王超畏敌如虎,消极抵御。十月,在宰相寇准的力主下,宋真宗才准备北上亲征,以鼓舞士气。十一月下旬,在辽军围住澶州城时,宋真宗才率领寇准等臣僚抵达黄河南岸澶州城南。真宗亲临前线,极大地鼓舞了宋军的士气,一时欢声雷动。双方大军对峙于澶渊。

辽军此次大举南下,一路采取避实就虚策略,绕过宋军固守城堡,进军神速,但也犯了孤军深入之忌,远离故土作战,后援不济,加上折损大帅萧挞凛士气受挫。此时的萧太后已年过五十,困于连年征战,心生厌兵之意。

而宋真宗即位后,辽久攻不已,本有惧辽心理,深入前线是在被动情况下的不得已之举,根本没有信心和勇气与辽作战。

双方都有抓住时机议和之意。

正好有投降辽朝的王继忠在萧太后面前提过宋辽通和之意,而他又是真宗的旧部,他也把议和之意通告真宗。通过王继忠的牵线搭桥、斡旋沟通,萧太后和宋真宗同意议和。宋真宗派阁门衹侯、崇仪副使曹利用到辽营见萧太后和圣宗,辽提出要收回“关南之地”;辽派飞龙使韩杞到宋行宫见真宗和大臣致意。真宗明确表示:“朕守祖基业,不敢失坠,所言归地事极无名,必若邀求,朕当决战耳!”态度坚决,同时表示:“倘岁以金帛济不足,朝廷之体,固亦无伤”。(《续资治通鉴》)通过曹利用和韩杞的来回传递。双方达成盟约,议定每年宋向辽,助军旅之费绢二十万、银十万两。双方交换“誓书”,誓书内容还包括“沿边州军各守疆界,两地人户不得交侵,或有盗贼逋逃,彼此无令停匿,至于垄亩稼穑,南北勿纵骚扰,所有两朝城池,并可依旧存守,淘濠完葺,一切如常,即不得创筑城隍、开掘河道”(《长编》卷58《契丹国志》卷20),此外又约定辽圣宗称宋真宗为兄,宋真宗称萧太后为叔母,两国为兄弟之国。盟约缔结后,宋辽实际正式承认各自据有关南、幽燕之地。此后形成长期和平的局势,两国之间110余年内再无大的战事,为中原与东北边族人民免受战乱之苦和经济文化的交流发展创造了极为有利的条件。

六、萧太后与韩德让的关系

关于萧太后与韩德让的关系,史书有不少记载,有些比较隐晦,也有些杂史笔记比较露骨的丑化攻击萧太后,有的甚至说萧太后改嫁韩德让。无庸讳言,萧太后与韩德让的关系非同一般,韩德让从景宗朝官居高位,作为汉族人,权高位重,超过了很多契丹上层官员。这与韩德让受萧太后提携奖掖分不开,但他绝不像历史上一些皇后、皇太后的宠幸之臣,只以色相相娱。韩德让的飞黄腾达与他的才干军功和家庭出身有很大的关系。

韩德让祖籍为蓟州玉田,即现在的河北省玉田县,他的祖父叫韩知古,据《辽史·韩知古》记:“太祖平蓟时,知古六岁(一说十六)、为淳钦皇后兄欲稳所得。后来嫔,知古从焉,未得省见。”是说韩知古是在辽太宗耶律阿保机征伐蓟州时被淳钦皇后哥哥俘虏的,后来又以淳钦皇后陪嫁奴婢的身份带到耶律阿保机处的。“嫔”即“媵臣”,指陪嫁奴仆。因为年龄小,地位低,没有引起阿保机的注意。后来还是通过他的儿子匡嗣引起重视,被太祖召见,“与语,贤之,命参谋议”太祖和他谈话以后,认为他有才干,就让他参与政事,到神册初(太祖年号916~921)即被遥授彰武军节度使,后来越来越被太祖信任,让他总理汉民事,兼主持国家礼仪。当时辽国的礼仪法度还不周密,知古参考有关典籍和契丹国俗、汉人仪礼制定新律,使国人易懂易行,不久拜左仆射(辽南面官中尚书省的副职),后因征渤海有功,升任中书令。

韩德让之父韩匡嗣在韩德让升迁、韩氏家族地位提升中是起关键作用的人。韩匡嗣“善医”,即精通医术,是辽几代皇帝后妃的御医,受到宠幸,但在治军行阵上毫无建树。辽穆宗应历十年(960)太祖少子李胡之子喜隐谋反,牵涉到韩匡嗣,但穆宗“置不问”,没有定他的罪。景宗时因在“藩邸,善匡嗣”拜为上京留守,不久封燕王,任南京(今北京)留守,并兼枢密使。辽将耶律虎古报说宋人要攻击河东,应该事先设防,他却不信说:“宁有事!”结果宋人果然攻取河东太原,而乘胜直逼辽燕地。乾亨元年(979),辽景宗以韩匡嗣为都统伐宋,与宋军在满城大战,宋人诈降。匡嗣不听耶律休哥劝告上当,损兵折将大败而归。辽景宗十分愤怒,历数他的五条罪状,要将他斩首。萧太后为他说情,才保住脑袋,后来又被遥授晋昌军节度使,南面招讨使。

韩知古与匡嗣子息众多,匡嗣有二兄六弟,五子七女,借助父祖地位权势,纷纷步入仕途,权势炙手可热,最显赫的是韩德让。

韩德让,在圣宗时几次赐名,先为德昌,后赐姓耶律,又赐名隆运,辽史列传评他“重厚有智略,明治体,喜建功立事”。《契丹国志》称其“性忠厚谨慤,智略过人”。德让最先“侍景宗,以谨饬闻,加东头承奉官,补枢密院能事,转上就皇城使,遥授彰德军节度使,代其父匡嗣为上京(在今内蒙古巴林左旗东南,即辽临潢府)留守,权知京事,甚有声。寻复代父守南京,时人荣之”,(《辽史》卷82),从以上记载可见,韩德让景宗时在职位升迁上是一路顺风。在宋太宗攻取河东时,围攻南京,南京空虚,人心惶惶,德让“登城,日夜守御,援军至,围解”。到高梁河之战,宋兵攻伐,德让带兵邀击,大破宋军。此后被任命为辽兴节度使,又升任南院枢密使。

到景宗驾崩,韩德让与耶律斜轸“俱受顾命,立梁王(隆绪)为帝,皇后为皇太后,称制”。德让“总宿卫事”,当时情势万分危急。《契丹国志》载:“景宗疾亟,隆运不俟诏,密召其亲属等十余人赴行帐。时诸王宗室二百余人拥兵握政,盈布朝廷。后(萧太后)当朝虽久,然少姻嫒助,诸皇子幼稚,内外震恐,隆运请于后,易置大臣,敕诸王归第,不得私相燕会,随机应变,夺其兵权。时赵王(辽世宗之子)等俱在上京,隆运(德让)奏召其妻子赴阙。景宗崩,事出仓卒,布置已定,乃集蕃汉臣僚,立梁王隆绪为皇帝,时年十二,后为圣宗”。可见,韩德让在景宗驾崩,诸王争位的危急之时,果断决事,拥立圣宗隆绪顺利登基,发挥了关键性作用。

圣宗统和元年(983),加韩德让开府仪同三司。三年,萧太后让韩德让兼政事令,宋太宗雍熙北伐大败后,韩德让随萧太后出师立功,加守司空,封楚国公,与北府宰相室昉共执国政。六年,又从太后圣宗南侵获胜,班师后,封韩德让为楚国王。十二年,以韩德让代室昉为北府宰相,仍领枢密使,监修国史,赐号兴化功臣。到十七年,魏王耶律斜轸卒,任命韩德让兼知北院枢密使事,不久即拜为大丞相,进封齐王,总二枢府事,至此韩德让的权力达到极点。韩德让为大丞相,兼掌契丹南北二府枢密院,主管契丹以及其他部族之军政和民政,这是没有先例的,相当于整个辽朝的军政大权集于他一身。

统和二十二年(1004),韩德让又随萧太后圣宗伐宋,辽宋签订《澶渊之盟》,这其中自然离不了韩德让的参谋决策。议和后,韩德让“徙王晋,赐姓耶律,出官籍,隶横帐季父房,位亲王上”这就是说韩德让的身份彻底改变,被列为契丹皇族成员,而且建有文忠王府。二十七年,萧太后崩于行宫。二十九年,韩德让又随圣宗伐高丽卒于军。死后赐尚书令、谥文忠。陪葬于景宗萧太后乾陵侧。《辽史》评:“德让在统和间,位兼将相,其克敌制胜,进贤辅国,功业茂矣。”

前面已讲,韩德让的升迁,位极人臣,与萧太后的提携奖掖分不开,二人究竟有无情人关系,辽史列传中并无明示:《契丹国志》记“宰相耶律隆运专权,有辟阳侯之幸”,这是用汉高祖吕后宠幸审食其,封“辟阳侯”隐射萧太后与韩德让有私情。最直接记载萧韩私通关系的是曾出使契丹的宋臣路振,他在《乘轺录》中说萧燕燕自幼“许嫁韩氏(德让)”,而且说萧韩有私情,“酖杀德让之妻李氏”,还说萧韩有私生子。有人对此说已做了有力的批驳。还有守将贺令图向太宗奏报,萧韩私通形同夫妻。还有近代史家说,太后幸韩德让帐,命从臣分朋双陆(一种博戏)以尽欢,是萧太后有喜庆之事,即改嫁韩德让,韩德让是萧太后“后夫”“太上皇”。这些事情的真伪难以确定,但从宋人看来,萧太后是敌对阶级,对他丑化污蔑是自然的事。后代史家,包括一些比较严肃的史家,对此也添油加醋,津津乐道,这出于他们恪守传统史学观念,对少数民族政权有偏见,认为不是“正统”。但治史要严谨,要用充分可靠根据方可下结论,不能人云亦云,草率定案。

七、结语

前面我们对萧太后一生经历的治国理政与宋战争,根据有关史书记载作了一些介绍。萧太后于圣宗统和二十七年(1009)“崩于行宫”,享年五十七。以此推算,萧太后是生于辽穆宗应历二年(652)。景宗保宁元年(969)五月,也就是景宗继位的第二年,萧燕燕即由贵妃册立为皇后。由于景宗在四岁时,遭遇察割之乱②,父世宗耶律阮和母亲怀节皇后被害,他藏于积薪中,目睹血腥场面,受到惊吓,婴疾。后被穆宗养在兴庆宫(一说永兴宫)。穆宗遇害后,即位(969),在位十四年,“婴风疾,多不视朝”,“国事皆后决之”(《辽史纪事本来·承天太后摄政》)。景宗时期,在吏治方面改革弊政,“任人不疑,赏信必罚”“百官首职,罔敢媮惰”,同时重用汉族官吏,辽朝统治政策发生重大变化,开始向封建化过渡。在内粉碎宋王喜隐(辽太祖阿保机第三子李胡之子)反叛,对外继续援助北汉,与新建的北宋争战。虽未保住北汉,却在高梁河战役中大败宋军,这与萧太后的辅佐分不开。景宗临终遗诏“军国大事听皇后命”。萧太后在圣宗时秉政二十七年,在韩德让、室昉、耶律斜轸等大臣辅助下,进行了一系列政治经济上的变革,“理冤滞、举才行、察贪残,抑奢僭”,修订法律,改革赋税,确立了契丹社会的封建制度。对外,南与北宋订立“澶渊之盟”,西接西夏,东侵高丽,北阻阻卜,辽朝国势达到极盛阶段。萧太后在统和二十四年加尊号“睿德神略应运启化承天皇太后”,崩后谥“圣神宣献皇后”,辽兴宋耶律宗真又上谥号“睿智皇后”,故后世史家常称“睿德皇后”“睿智皇后”。《辽史·后妃传》评其“明达治道,闻善必从,故群臣咸竭其忠”,“习知军政,澶渊之役,亲御戎东,指麾三军,赏罚信明,将土用命。圣宗称辽盛主,后教训为多。”笔者认为这个评价还是比较中肯的。后世史学家对萧太后多有肯定,著名史学家吕思勉评其为“少数民族历史上少见的女中豪杰”。《剑桥中国辽西夏金元史》作者称她“是一位深深懂得权力的现实性和统治艺术的统治者”“一位成功的朝政管理人才”“一位军事统帅”,总之,萧太后可以称得上是位杰出的政治家和军事家。

当然,我们评价历史人物,不能离开其生活的时代和所处的生活环境。作为契丹政权的统治者,辽宋之间旷日持久的战事给两国人民带来了深深的灾难,极大地破坏和阻碍了生产力的发展。契丹大肆南侵,掳掠中原地区的人口和财富,造成多少黎民百姓流离失所,家破人亡。从个人行事方面看,有残酷的一面,《契丹国志》甚至称她“天性残忍,阴毒嗜杀”,对于他与韩德让的关系更是有人大作文章,作为攻击丑化她的根据。这个问题前文已述,不再多加评论。

注:

1、关南之地:五代时期后晋的石敬瑭,为了取得契丹支持当皇帝,在辽太宗(耶律德光)会同元年(938)将燕云十六州割让给辽朝,当了“儿皇帝”。《辽史·穆宗》记:后周世宗柴荣曾于显德六年(959)率周军“拔益津、瓦桥、淤口三关”“陷瀛(今河北河间市)、莫(河北任丘市)二州”,《旧五代史》记:“关南平、凡得州三、县十七”。“关南之地”即指以上地区。

2、察割之乱:耶律察割受辽世宗耶律阮信任被封为泰宁王。察割早有弑君篡位之心,天禄五年(951)九月,辽世宗率军南征,行至归化州(今河北张家口市宣化区),祭其父东丹王耶律倍,耶律察割当晚率兵闯入行宫,将辽世宗与皇后杀害。察割当即宣布自己为皇帝,后被寿安王耶律璟镇压处死,寿安王即皇帝位,称天顺皇帝,即辽穆宗。