内容提要:神木可玩可赏的地方不少,这里的一山一河,一石一树,无一不让我们留恋。所以说走就走,我们出发啦!

神木—解家堡—大柏油堡

行走神木明长城

——明长城行第八站 遗落在大柏油堡的慨叹

神木可玩可赏的地方不少,这里的一山一河,一石一树,无一不让我们留恋。所以说走就走,我们出发啦!

神木—解家堡—大柏油堡

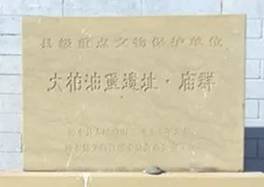

本次探寻的大柏油堡位于神木城西南30里的解家堡办事处境内,是明朝延绥镇神木境内五座城堡之一。明中后期为长城要塞,北至大边3里,至神木堡40里,西南距柏林堡30里,南至高家堡50里。

过境路墩台

出了城,我们一路向西南方向驶去,途经两座墩台都已只剩夯土内芯。这一带的长城被破坏的比较严重,墩台上的包砖大多被村民拆去垒了猪圈和厕所。在不断的唏嘘和慨叹中,我们继续向大柏油堡行去。早就听闻神木现存较完整的另一处烽火台位于大柏油堡附近的官园村,因此我们对此次行程格外的期待。大柏油堡地处偏僻,四周环山,车在乡间的道路上行驶,空气格外清新。沿途的村子也是一派田园风光,景致优美,静寂的树林,田间的草堆,起伏的山路,还有小瀑布,让人充满惊喜。

大概十分钟的车程,我们到达了一个叫磘湾的村子,这里没有喧哗。山顶上有墩台和庙宇,也是静静的。从磘湾村向南望去,大柏油堡就矗立在村子正南方向的山顶上。

去往大柏油堡的路蜿蜒曲折,虽然山不太高,但颇为惊险。在大柏油堡的入口处,有一座墩台共计三层,被当地村民改成了庙宇。顺着庙旁边的台阶往上攀爬,原来的大柏油堡中学就在那里。但可惜的是,随着农村上学孩子的减少,由庙宇改造成的大柏油堡中学又恢复了曾经的样子。唯有院子里的那棵老槐树依然高高耸立,见证着这里的岁月变迁。

从大柏油堡中学出来,向右一拐就是大柏油堡的城隍庙。这是一座历史悠久的庙宇。在庙内的砖墙上我们看到了一块琉璃瓦,上面端正地刻着:“万历三十五年”的字样。可想而知,这块琉璃瓦当年是被镶嵌在庙宇顶端的,但后来人们为了给庙宇装饰更漂亮的瓦片,便将这块瓦拆卸下来安装到了围墙上面。人们总会不由自主地认为旧的就是不好的,岂知历史在这瓦片上的沉淀,才是最宝贵的。

琉璃瓦万历三十年

从庙群出来,看大柏油堡四周的城墙,大多都已被损毁。唯独西门的瓮城几乎保存完整,从残留的夯土建筑上依旧可以看得出来它的规模和建筑造型。

大柏油堡于成化年间初建 ,原属绥德卫,成化九年(1474)改属榆林卫,弘治二年(1490)增修,万历三十五年巡抚涂宗浚用砖包砌。据《榆林县志》载: "城在山上,周二里九十二步,高二丈。西、南、北门三,楼铺二十座,系极冲之地。”极冲之地,就是处在极为险要位置,属于军 事关隘要地。

事关隘要地。

到了万历后期,大柏油堡战事频繁,蒙古骑兵隔三差五就会前来进犯,所谓“无日不虚”,到了每天都有军情的地步,可见此堡在明朝后期长城防卫中的重要性。

山对面的卧虎寨

从大柏油堡向西北方向望去,卧虎寨就在目力所及的范围内。史载万历四十三年(1615),蒙古吉能等向明王朝要挟,提出封王、赐印、赠玉带及蟒衣等十条要求,明廷不许,即大举进攻大柏油堡。孤山副将孙宏谟,中军刘聚等奔来相救,就是在卧虎寨遭遇埋伏而战死。想起这段历史,心中不禁涌上了无限悲伤。在那个烽火遍举的岁月里,这些英勇的人们用生命捍卫了国家的统一,为百姓换得了生活的安宁。他们是伟大的,是值得我们永远记住的。

从大柏油堡向西北方向望去,卧虎寨就在目力所及的范围内。史载万历四十三年(1615),蒙古吉能等向明王朝要挟,提出封王、赐印、赠玉带及蟒衣等十条要求,明廷不许,即大举进攻大柏油堡。孤山副将孙宏谟,中军刘聚等奔来相救,就是在卧虎寨遭遇埋伏而战死。想起这段历史,心中不禁涌上了无限悲伤。在那个烽火遍举的岁月里,这些英勇的人们用生命捍卫了国家的统一,为百姓换得了生活的安宁。他们是伟大的,是值得我们永远记住的。

离大柏油堡西门瓮城两里多地就是官园村墩台所在地。这座墩四周包砖,保存较好。平面为方形,南侧开门,门为圆拱形。墙门居两箭窗中,其余三面各三箭窗,门下有同楼等长高3.8 米宽3.4米的墙体,是进入烽火台的踏道,由踏道上平台方可登楼。门为青砖砌筑,拱券式,高1.65米,宽0.80米。由门进入台内,从台顶边缘来看,该台应为上部中空结构,可以屯兵住宿,也可以瞭望守护。

官园村墩台是神木境内保存最完整的烽火台之一,建在非常险要的位置之上,南边是大柏油堡,北边西边与边墙连接,东边是悬崖峭壁,是观察敌情、出击塞外的重要基地。虽然历经风雨侵蚀,岁月磨砺,但依然能看出长城的坚固和傲人的气势。

离开官园村墩台,我们又沿着明长城向西南方向走了十余里地。沿途中我们看见了连绵的边墙,沿着苍茫的黄土高原起伏。经历数百年历史遗留下来的墩台,或方或圆或尖,造型不同,在岁月的流逝与风沙的侵蚀下,傲然独立。

离开官园村墩台,我们又沿着明长城向西南方向走了十余里地。沿途中我们看见了连绵的边墙,沿着苍茫的黄土高原起伏。经历数百年历史遗留下来的墩台,或方或圆或尖,造型不同,在岁月的流逝与风沙的侵蚀下,傲然独立。