内容提要:我一直不敢动笔写这篇文章,一直不敢触摸这里边的人物。因为他们太伤我的感情,每看一次我都忍不住泪目。这里边的人物是用忠烈、牺牲、大义和担当,一寸一寸浇筑出来的。

李泉林

我一直不敢动笔写这篇文章,一直不敢触摸这里边的人物。因为他们太伤我的感情,每看一次我都忍不住泪目。这里边的人物是用忠烈、牺牲、大义和担当,一寸一寸浇筑出来的。他们直逼平庸、懦弱、自私反躬自省,也让我这个舞文弄墨者自惭形秽。他们无法代表整个华夏文明,却是有史以来整个中华民族挺起的脊梁。刘随社在《金沙滩》中塑造的忠烈的老杨业,就是这种脊梁的足色代表。

鉴于一些戏迷和读者尤其是新生代读者,对剧情不甚明了,我在这里有必要概述一下《金沙滩》的背景。宋王赵光义为践兄王在世时曾许下赴五台山还愿之诺,北国天庆王恰在此时又邀其去幽州赏景游玩,奸臣潘仁美极力怂恿前去。老将杨业身负保驾之责,谏宋王勿去幽州,宋王非但不听,反将杨业囚于五台山。

结果,宋王一到幽州城即被北国大将韩昌的兵马团团围困,环顾潘仁美那狗奸谗,早已溜之大吉。直到此时此地,赵光义才大梦初醒。刘随社扮演的老杨业即从这里上场,开始了他的大悲大忠大勇的表演。

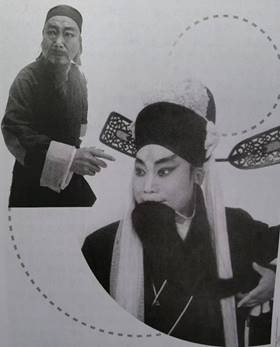

在惨淡、舒缓、哀伤的秦腔曲牌声中,戴着法绳、穿着罪衣、白发银须的杨业,在军士的监视下,踉踉跄跄地走出 帷幕,走到了观众的面前,走到了历史的视线中来。广阔的五台山,容不下一个良将的直谏。偌大的国家,容不下一个臣子的忠心。逡巡在五台山的荒草野径,满腹委屈,一腔幽怨的刘随社,步履特别的沉重。这是一个沧桑的老者的步态,这是一个受屈的忠良的身影。山林里飘荡着老杨业不平的幽怨,山路上洒下了老杨业低沉的叹息--“思想起国家事好不痛伤。我心中只怨宋皇上,听谗言囚我在五台山庙堂……国王家的江山是臣闯,臣好比牛吃草来蚕吃桑。老牛力尽刀尖死,蚕把丝吐尽在滚锅亡……最可恨朝朝代代无道的昏君,坐了江山先杀忠臣和良将。”

帷幕,走到了观众的面前,走到了历史的视线中来。广阔的五台山,容不下一个良将的直谏。偌大的国家,容不下一个臣子的忠心。逡巡在五台山的荒草野径,满腹委屈,一腔幽怨的刘随社,步履特别的沉重。这是一个沧桑的老者的步态,这是一个受屈的忠良的身影。山林里飘荡着老杨业不平的幽怨,山路上洒下了老杨业低沉的叹息--“思想起国家事好不痛伤。我心中只怨宋皇上,听谗言囚我在五台山庙堂……国王家的江山是臣闯,臣好比牛吃草来蚕吃桑。老牛力尽刀尖死,蚕把丝吐尽在滚锅亡……最可恨朝朝代代无道的昏君,坐了江山先杀忠臣和良将。”

这是《金沙滩》中《困山》一折。我们听这一大段唱词似乎都是在发牢骚。发牢骚又怎么了?在受到不公平待遇时,允许我们的主人公思想稍稍波动一下,允许他们适度地发发牢骚?这点适度的波动,正是他们至真至诚的一面,剔除掉人物标签的一面。

刘随社的《困山》享誉西北五省区,他走到哪里演出,台下观众都会喊:困山、困山、困山!艺术素养越高的人越明白,一个好的演员不能只是卖声,尤其是嗓子好的演员,容易一味迷恋于自己的声腔讨好观众而游离于人物之外。其实声音是塑造人物的第一步,但却也是最基础的一步。能把自己的嗓音恰切地铺进人物的情绪中,或者说能把人物情绪妥帖地嵌进声腔之中,声音才不是无灵魂的声音,声音才有了根。刘随社深谙个中真谛,一个出了名的好嗓子,却节约地储存着,游刃有余地驾驭着,不使其有一分卖弄,这便有了额外的味道。这种额外是脱离了原生态的层面进入到修炼的更高级别的轨道。他唱得那么低沉,仿佛龙吟一般。又唱得那么高扬,如同虎啸一样。他在忧伤处低沉,他在怨恨处爆发。这是一个被锁到洞穴中的蛟龙,这是一个被困在铁笼里的猛虎。刘随社的嗓音天生就是为老杨业准备的,饱满、厚实、高昂,正好匹配老杨业的忠诚、刚强和大气。

老杨业受到的不公正待遇,连负责监视的将领呼延赞都看不下去了:老将军,皇上这样待你,为何不插旗造反?老实说老杨业要造反的话成功的概率可以说是百分之百,兵权在握,麾下有自己八个儿子,那不是八个儿子,那是威风凛凛的八员虎将,那是浩浩荡荡的八方大军。但是,一个普通的将领如何能读懂一个忠良的赤心,他们在格局、境界上完全不能相提并论。发牢骚是个人小情绪,忠君报国还是插旗造反却是底线和原则问题。

老杨业受到的不公正待遇,连负责监视的将领呼延赞都看不下去了:老将军,皇上这样待你,为何不插旗造反?老实说老杨业要造反的话成功的概率可以说是百分之百,兵权在握,麾下有自己八个儿子,那不是八个儿子,那是威风凛凛的八员虎将,那是浩浩荡荡的八方大军。但是,一个普通的将领如何能读懂一个忠良的赤心,他们在格局、境界上完全不能相提并论。发牢骚是个人小情绪,忠君报国还是插旗造反却是底线和原则问题。

即便是沦为阶下囚的此刻,他仍然心系君王安危,派他的五子杨延昭前往打探。他听到五郎得来探报,皇上一行被北国韩昌带来的人马围困在幽州城,并带来杨业官复原职带兵救驾的圣旨。我们的老杨业,此一刻完全忘记了刚才身上的法绳,即刻又充上电一般披挂铠甲战袍,带领众儿郎驰往幽州救驾。试想这个昏君,不是身涉险境能想起他吗?这就是忠臣:顺也忠诚,逆也忠诚。我看着白发银须挂铠披甲的老杨业,威风八面地在舞台上挥舞着金刀,心田早已潮湿了。我是心疼着这一颗忠良的赤心,并为之感动。而这颗赤心,才刚被法绳捆缚过。

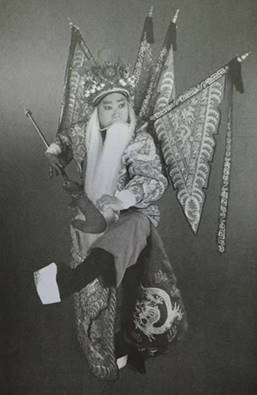

有几个人能读懂此刻的老杨业,在被围的幽州城里,他在屈辱中绽放着光芒。你看刘随社,个头不算太高,但扮起来的老杨业却敦厚伟岸,沉静处如山一样巍然,行动处似老虎一样迅猛。左手掀着胸前的银丝美髯,右手提着金刀,朝靴踩在马童的膝上--“听罢言来胆气炸,咯噔噔地咬钢牙。韩昌贼的胆儿大,焉敢领兵欺压咱。杨大郎一声唤,你与父带过定宋刀。”“老大王上马如鹰跃,我奔上幽州救当朝。”那是蛟龙翻滚于南海,那是虎豹腾跃于老林。你看,大敌当前,君臣之间的矛盾瞬间就居于次位,这就是老杨业的大局意识,这就是沉淀在他们老杨家骨子里民族英雄的精神因子。

刘随社嗓音好也就罢了,难得的是武功也极其的不俗。那柄定宋金刀,被他在舞台上耍弄到炉火纯青。那是放大的风火轮,飞溅着火星,成片地收割着老将军的杀伐骁勇。从造型到气势,从范儿到声气,刘随社泼墨般地大写意着“老杨业”,让这个人物饱满着,高尚着,伟岸着。

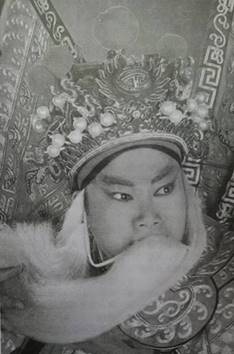

我喜欢兵临城下这一点点戏。北国名将韩昌带领雄兵兵临幽州城下,城下喊话:我家狼主已在四十里金沙滩摆下贺国筵宴,有请你主赴宴,延误者兵临城下。你看这哪里是诚意邀请,分明是赤裸裸威胁。城墙上的八贤王转身对杨业说:“老将军何不上前搭话?”但见刘随社缓缓转过头来,用寒光闪闪的眼风扫了城下的韩昌一眼,突然豹子一样怒喝一声:“胆大的韩昌,到此为何?”老杨业只一声,顿时令城下兵卒倒退三丈。这是暴风过处草木的一片狼藉。老对手的突然出现,令韩昌猝不及防。忙问手下:这个老儿从何得来?他不是被囚禁在五台山吗?

你看,什么叫威震三军?什么叫闻风丧胆?老杨业就是韩昌的克星,杨家的老令公就是大宋边塞一道无法攻克的长城!刘随社高扬着嗓门怒喝贼将:“哪里是四十里贺国筵宴?分明是摆下一座杀人的战场。一到明儿,你家杨爷带领八位虎子要来赴尔的大宴。”这声音响遏行云,回荡天宇,令贼胆寒。这个时候,幽州城里他就是宋王和八贤王的主心骨,这个时候,他就是这国家的底气和胆魄。刘随社蒸腾出来的威严,氤氲出来的气概,给足了八贤王胆量,挣足了一个国家的体面。老将军乃定宋刀,有他横亘,边陲无虞。刘随社的这一点点戏,只一个横截面,却晕染出了一个大写的老杨业。

面子挣回来了,但棘手问题并没有解决:大宋的天子到底去不去赴宴?赵光义没有别的本事,激将他是魁首。他对老杨业说:事到如今,你保上你家八王千岁回宫去吧。你就不用管寡人了。皇上的一句话刺痛了一个忠良的良知,他硬生生地将一场大祸引到自己身上来了。糊涂的老杨业,他给皇上出主意,在他八位虎子中挑选一人,假扮成天子模样前去金沙滩赴宴。这赵光义立即应允,此计甚妙,你就替寡人下旨吧。天呐,大宋皇帝成功地出演甩锅侠。而老杨业为自己揽上了一件天大的事情。他后悔吗?后悔。但是,此一刻整个国家的前途命运都在他杨家身上,他还有选择吗?

无可选择的刘随社唤来自告奋勇的杨大郎一阵臭骂:“你个奴才怎么敢应声?这金沙滩哪里是一场贺国筵宴,分明是杀人的战场。”“爹爹,慢说是杀人的战场,就是龙潭虎穴,儿也敢闯。”老杨业心里酸楚揪痛,明知道儿子是替自己分担,一时间进退两难。既怕没人应声,又怕有人应声。牵着杨大郎的手,这是亲手把儿硬生生送往鬼门关啊?老杨业步履沉重地走向宋王:“手儿里拖着杨大郎,大佛殿里见宋王。”由殿外走进殿里,不过是丈余,刘随社仿佛走了一个世纪,他的目光茫然,心里绞痛,多么希望这条路长一点,再长一点。献上大郎也就罢了,为了确保大郎无虞,老杨业竟让二郎前往保驾。临行叮咛二郎,你要保你大哥无事,倘若你大哥不得生还,父杀你为你大哥把命还。

送儿赴死的老杨业,内心极度自责却又万般无奈。慈爱地看着杨大郎,千般叮咛万般嘱托,并将自己的袖剑赠儿防身。拉着大郎的手,拍着二郎的肩,满目的不舍,只有泪水在心里流。刘随社的《舍子》,一寸寸,一节节,全是用心疼铺展开来,全是用血泪抛洒而成。天底下哪有这样的父亲,把自己的亲骨肉眼睁睁送往枉死城?!天底下哪有这样臣子,甘愿割舍自己的心头肉,只为大写一个高山仰止的“忠”!

《金沙滩》是一出大戏,不仅因为它行当齐全,演员阵容庞大,更重要的是刘随社用完全忘我的沉浸式的表演,铁笔书写着让人不忍捧读的惨烈画卷。

金沙滩一战到底是怎样的一场厮杀,我们暂且莫论,只从宋营伤亡的情况便可窥探一二。忽而探子来报:金沙滩一战,折了大郎二郎三郎,找不见四郎八郎。一时间痛失了五个虎子,此一噩耗,如同一阵台风,瞬间摧毁了老杨业,肩上的靠旗、胸前的银须、浑身的每一根神经都在劲风中猎猎抖动起来。刘随社揣摩透了这个人物的角角落落。老杨业是硬汉子,却并不是钢筋水泥垒成的雕塑,他也有情,他也有爱,只是他的情比别人更加的深沉,他的爱比别人更加的内敛。此时候,他不再是威风八面的金刀老令公,他只是一位可怜的老人,跪倒在赵光义面前,要为众家儿郎讨个说法:“出京去,臣的八个虎子摆两行,如今却把大半伤。”

到底谁该为今天的后果买单?当然是天子。无妨,皇家有的是乌纱帽,封官进爵就可以把此事摆平。“虽然你众家虎子把命丧,为王封你伴驾王。”一个伴驾王要用自己五个儿子的性命来换,老杨业拒绝了:“把主的荣华富贵臣不愿享,但愿我众家儿郎福寿长。”好吧,封你一个不行,那就一个一个封赏。“大郎替朕把命丧,为王封他忠孝王”逝者已矣,又能有什么办法,给儿子讨个封诰,也算是对亡灵的一点安慰。但是,我观察到刘随社双眼泊着两潭泪,欲洒还未滴。茫然地看着远方,仿佛要去追回大郎英俊的面庞——“儿啊你在世不能把荣享,死后只落忠孝王”刘随社表演的分外讲究,失子之痛柔肠寸断,倘若嚎啕,便不是杨业。这是一个常年征战沙场见多了生死的老将的悲恸,这又是一个风烛残年的老父亲的哀伤。这是英雄的泪,这是一个保家卫国者惊天地泣鬼神的哀恸,这是我们中华民族传统文化中最值得珍视的两窝清泪。唯有这哭而无声,泪儿不抛的老父模样,最令人心酸,最叫人难挨。我的情感大堤一瞬间崩塌了。

安顿了大郎,二郎也是心头肉。“二郎揽剑把命丧,为王封他平定王。”面对宋王的封赏,刘随社低垂着头颅,咀嚼着白发人送黑发人的况味,暗噙着热泪,不知回去给佘太君如何交待:“儿啊,你魂灵莫在北国往,天波府望一望生儿的娘。”真乃是字字血声声泪。刘随社完全沉浸在老杨业该有的节奏里。这些饱蘸着血泪的唱腔,刘随社低沉到恰好,哀而有度,拿捏到刚刚好,越是收,越是晕染到无限。这出戏的催泪弹,就是这么研制成功的。

虽然死了的都封王,活着的都封了官,但是老杨业面对一个最大的难题就是:如何回家面对他家的佘太君。佘太君可不是一般的老太太,在国家层面有一定的地位,在军队里的威望不输他老杨业。儿子不是他一个人的儿子,怎么可以自作主张轻舍闲抛?她会撕了自己,活吞了自己。老杨业再次跪在赵光义面前:“非是为臣嫌官小,将何人交与佘太君?”他要怎样面对天波府的一片哭声?他要怎样面对白孝白衫雪花飘的迎灵队伍?你看这一折戏,就真正明白什么是天塌地陷、心头滴血。满门忠烈,不是朝野上下简单的口碑,他是英雄家庭用一腔腔热血刷亮的,他是一代代战神用尸骨垒起来的。

赵光义的封官并不是那么流畅,他的封官在杨五郎这里遭到了坚决的抵制。五郎杨延昭因其搬兵有功,被封为神行太保。宋代的神行太保不知是个什么官衔,但是被杨五郎拒绝了。“众家哥弟落了马,倒把延昭活痛煞。杨延昭听封官将头低下……好一似嫩草被霜杀。”《五郎出家》是《金沙滩》里的最后一折,是全剧的高潮,也是全剧的大结局。这个结局辛辣至极,意味深长。

杨五郎思考的问题直指人的生死。众家兄弟正当英年,如花凋零,如尘委地,鲜活的生命一时间一个个就没了。他明白受了封就得接着为皇家卖命,他明白跟着爹回去就得继续跟着爹打仗。他看透了杨家无法解套的命运,看破了世间万相之空,才发誓要遁入空门修行大道,其实是要逃回一条活命来。你听他的决心有多大:“大佛殿里向上跑,再叫宋王听根苗。不愿戴主乌纱帽,不愿穿主莽龙袍。哪怕人头高杆吊,纵死五台不还朝。”

一个家庭要惨烈到何种程度?才会使儿女不敢回来?一个皇上要昏庸到何种程度,才会让臣子不愿受封?一个朝廷要煎熬到何种程度,才会逼得良臣出家。杨五郎的拒封,是对昏庸的抗议。杨五郎的出家,是对皇权的蔑视。然而,这让老杨业更加的无法交差。他心痛得恨不得打儿一顿,刘随社铁青脸,团团打颤地揪着杨五郎,满腔怒火地指着杨五郎:“听罢言来火朝上,骂声不孝杨五郎。父子在朝为忠良,岂肯一旦臭名扬!”刘随社的表演,沉稳中隐含着老辣,就像此刻,他的爆发不是毛毛躁躁的发威,而是拉起了怒不可遏的架势,满眼里却饱含着细腻的疼爱和痛惜。这是刘随社赋予老杨业最有艺术含金量的特写。

一个家庭要惨烈到何种程度?才会使儿女不敢回来?一个皇上要昏庸到何种程度,才会让臣子不愿受封?一个朝廷要煎熬到何种程度,才会逼得良臣出家。杨五郎的拒封,是对昏庸的抗议。杨五郎的出家,是对皇权的蔑视。然而,这让老杨业更加的无法交差。他心痛得恨不得打儿一顿,刘随社铁青脸,团团打颤地揪着杨五郎,满腔怒火地指着杨五郎:“听罢言来火朝上,骂声不孝杨五郎。父子在朝为忠良,岂肯一旦臭名扬!”刘随社的表演,沉稳中隐含着老辣,就像此刻,他的爆发不是毛毛躁躁的发威,而是拉起了怒不可遏的架势,满眼里却饱含着细腻的疼爱和痛惜。这是刘随社赋予老杨业最有艺术含金量的特写。

已然是国家一级演员的刘随社,其声名早已在西北广袤的大地上家喻户晓。他是淡泊的,根本无意于我这篇小文可否为他增色,似乎也并不在乎什么梅花奖。他只是认真地琢磨着他的唱腔,较真地琢磨着自己所刻画的人物。

(摘自《金秋》2024年9月下半月)